Andrea Franceschi. lo smodellatore: che tristezza, all'Accademia si insegna a scolpire con il robot

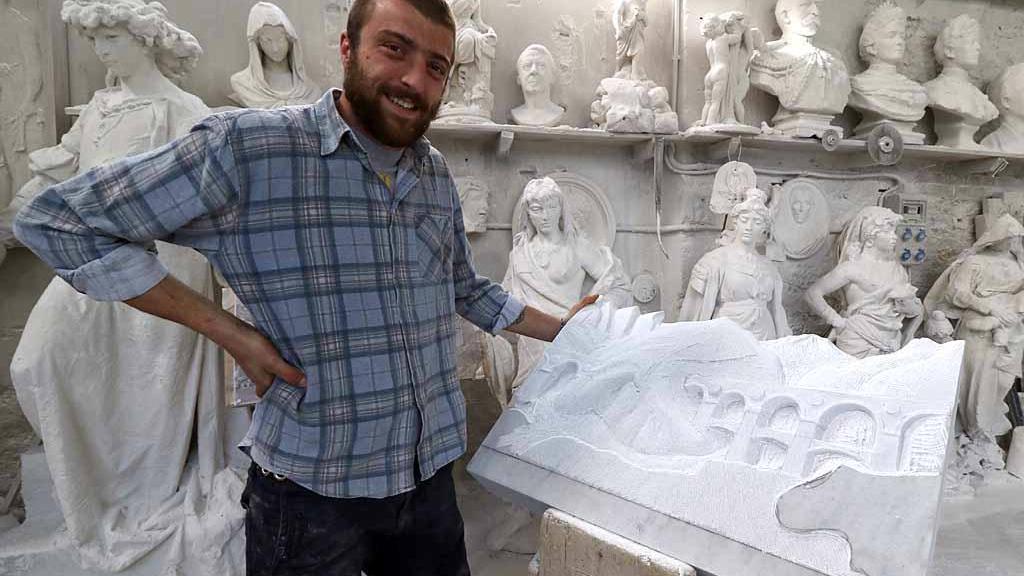

CARRARA. Non chiamatelo artista perché lui è uno smodellatore. Un artigiano: ed è orgoglioso di esserlo. E fa bene perché di gente come lui ce n’è rimasta poca. Andrea Franceschi ha ventotto anni. Lo incontriamo agli Studi Nicoli, fuori dall’orario di laboratorio, mentre lavora «a tempo perso» ad un’opera dedicata a suo padre che da due anni non c’è più: a quel papà che lavorava in una cava di travertino in Armenia vuole regalate una “veduta” (in marmo) dei Ponti di Vara. Con lui scopriamo dinamiche del mondo dei laboratori carraresi forse sconosciute ai più. È come se all’improvviso ci trovassimo davanti un buco nero nel quale sta per scorrere pericolosamente giù tutto ciò che questa città era. La nostra Storia. Un po’, molto, di noi.

Lavora da anni agli Studi Nicoli: come ci è approdato?

«Sono qui da sette-otto anni. Uscito dalla Scuola del Marmo, venni per fare uno stage: per imparare le tecniche».

E chi le insegnava?

«Eh… guardavo lavorare Diego, Riccà».

E poi?

«E poi la famiglia Nicoli mi ha preso sotto l’ala».

Allora lei è uno bravo?

«Sono uno dei fortunati che nella vita fa ciò che gli piace fare. Quando da un blocco tiro fuori forme per me è una grande emozione».

Ma lei si considera uno scultore, un artista?

«Io mi sento un artigiano, uno che conserva le radici di questo lavoro, che è un lavoro che bisogna fare con molta umiltà e senza improvvisarsi».

Lei è uno smodellatore, uno dei pochi, uno degli ultimi, nonostante si sia nella Patria della lavorazione artigiana del marmo: dico bene?

«Purtroppo siamo ormai in pochi».

Ci spiega cosa fa uno smodellatore?

«Una scultura è fatta di diverse fasi: la smodellatura, la finitura, la lucidatura. L’artista porta il suo modello; lo smodellatore trasferisce il modello sul blocco “mettendo i punti”; poi arriva il finitore che “unisce” i punti; quindi comincia la fase di lucidatura. Oggi però non c’è più cura dei dettagli, rispetto degli step per cui ciascuno faceva il suo. E c’è chi si improvvisa. Stiamo perdendo tutto ciò che ci è stato tramandato. È il mercato che ti impone di fare così».

Da Nicoli però le cose continuano ad essere fatte con tutti i crismi!

«Un Nicoli sa cosa ha tra le mani e le sue maestranze se le tiene strette. Il rischio però è che alla fine un Nicoli non riesca a competere con laboratori che non hanno costi fissi».

Ci spieghi il confronto...

«Vuol mettere i costi che ha un laboratorio che dispone di un suo staff, che ha le sue maestranze assunte a libretto, rispetto ad uno che ha solo una segretaria che appena entra un po’ di lavoro, si mette al telefono e contatta le partite Iva? E con il poco lavoro che in giro c’è, con l’acqua alla gola, una partita Iva fa tutto al ribasso. Se si continua così, finirà che anche Nicoli manderà a casa i suoi operai e lei si metterà al telefono…».

Lei chi? Francesca Nicoli?

«Sì, ma parlo per assurdo, lo so che lei non lo farà mai, ma dico così per far capire i rischi e con qual tipo di concorrenza ci si scontra. Poi, vede, con queste pratiche i laboratori diventano porti di mare, gente che viene e poi va, non rimane niente, neppure alla città. Una volta i vecchi artigiani se capivano che non tenevi davvero al mestiere, che lo facevi così tanto per farlo..».

…che oggi c’eri e domani chissà..

«… sì, appunto, se intuivano queste cose non ti insegnavano neppure, e forse facevano bene. Questo invece non è un porto di mare, non è un laboratorio: è una famiglia».

E questa grande famiglia rischia di pagare lo scotto di un mercato (che si spaccia) della lavorazione artistica nel quale per assurdo ormai si fa tutto con… i cottimisti?

«Eh sì! Uno viene e ti dice: “voglio fare questo busto, quanto mi costa?”. E tu gli rispondi un prezzo. Alla fine il lavoro chi lo prende? Il laboratorio che fa spendere meno. E, sicuramente, in quel laboratorio si tira via, perché bisogna fare alla svelta».

Quali sono ad occhio le differenze tra un’opera realizzata a mano rispettando tutte le fasi rispetto ad una tirata via?

«Lo vedi subito se è realizzata a mano o con il robot. Eccome se lo vedi! Il robot sbianca il materiale, lo brucia. In quella a mano una volta si vedeva persino il “colpetto”, è un’opera curata, che ti trasmette qualcosa».

Il robot. Ci sono laboratori che lo usano: per fare prima?

«Il robot è una scorciatoia. Va bene per fare i lavandini, per il piatto doccia, ma come si fa ad usarlo per un’opera d’arte? Sarò fatto alla mia maniera, sarò romantico, ma, da carrarino, faccio guerra al robot».

Questa cosa la anima parecchio!

«Io le parlo a malincuore. E la cosa più triste sa qual è? Che l’Accademia di Belle Arti non solo ha il robot, ma insegna anche ai suoi studenti a lavorare con quello. Questa è una grande sconfitta. È un ripiegamento. È un accomodarsi. E non lo dico nell’ottica che c’è l’auto e io continuo a muovermi con il cavallo (il riferimento è all’intervista a Marco Ravenna, Il Tirreno, 29 marzo 2015, La Città degli Artisti n. 43). Vede, anche Nicoli ha il robot, ma l’ha comprato per delle lavorazioni specifiche: ad esempio, per gli occhi di Louise Bourgeois che erano in granito e le polveri di granito sono tossiche; per una lavorazione che devi fare in serie, ripetuta trenta volte, il robot va bene, altrimenti no! Ci stiamo mettendo al pari di paesi come la Cina, ma la Cina non ha le maestranze! Stiamo perdendo tutto. Finiremo a fare le catene di montaggio come alla Fiat. Inventeranno robot anche per la pittura».

I laboratori che lavorano “in serie” però ci sono sempre stati anche a Carrara…

«Sì, però prima c’erano i laboratori commerciali che facevano madonne, putti, lapidi, insomma l’arte sacra e quella funeraria … ma c’erano anche i Laboratori di Scultura, cioè intendo scultura a livello artistico!».

Oggi invece si fa presto a dire scultura, ma in effetti scultura non la è. Secondo lei a Carrara quanti ne sono rimasti di laboratori “veri”?

«C’è Barattini che ha un suo staff, delle sue maestranze… e poi qualcun altro, ma sono pochi, pochissimi».

Le maestranze dei laboratori sono sempre stati la calamita con cui Carrara attirava a sé i grandi artisti, che venivano in loco a farsi realizzare idee e bozzetti. La Grande Ricchezza era questa!

«Ma certo! Io ho avuto la fortuna di lavorare con Vanessa Beecroft, Jan Fabre, Antoine Poncet. Sono tutti passati di qui. E per me è stato un onore. Io non sono uno che rivendica le sue opere; se un artista riesce a fare tutto da solo, tanto meglio, altrimenti ha bisogno di gente come me; quando contribuisco a realizzare un’opera a regola d’arte per me è un grande onore, anche se esce da qui senza il mio nome. Recentemente un mio collega ha ricevuto una telefonata da un suo amico che era in Australia; “Diego – gli ha detto – sono entrato in una chiesa, ho visto una Pietà di Michelangelo e mi è scappato l’occhio in un angolo: c’era scritto Studi Nicoli!”. Ecco cosa significa essere artigiani e valorizzare davvero, al massimo, il nostro materiale. Che senso ha spaccare tonnellate di marmo e caricarle su navi che si lasciano dietro solo una scia di povertà? È vero che il marmo dà lavoro, che c’è una filiera, ma questa filiera potrebbe essere assai più lunga!».

Soluzioni?

«Non chiedetele a me. So solo che non abbiamo valorizzato le nostre tecniche, i nostri laboratori. Vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. Io sono talmente innamorato della mia città e della sua tradizione che vederla ridotta com’è mi rattrista».

Un’idea di cosa l’Amministrazione comunale dovrebbe fare nel suo settore l’avrà..

«Dovrebbe tutelare non solo i bacini marmiferi ma anche questi bacini di tecnica e di cultura (i laboratori, ndr). Basta dire che a Carrara non si fa più un Simposio; ora però facciamo Marble Weeks, mettiamo le opere nelle vetrine (l’ iniziativa Marmo Living, ndr). Prendi la fiera Marmo e Macchine: eravamo i leader! Ce la siamo fatti scappare e ora si va a Verona. Ti tolgono i monti da sotto il naso e non abbiamo un riscontro né lavorativo né artistico».

Tra dieci anni dove si vede? «A fare il programmatore di robot. Se il progresso è questo… Farò un po’ di Accademia di Belle Arti… Tra vent’anni io non farò più il mio mestiere: con l’avvento dei robot c’è bisogno soprattutto di finitori. E non si potrà più tornare indietro. Ci sarà un punto di non ritorno perché mancheranno le maestranze. Ne va del nostro artigianato. Ne va della nostra città, di noi. Ah ma io non posso immaginare di mettere le mani su di una cosa già smodellata da un robot. È una questione di appartenenza. Non posso sminuire il mio lavoro. E poi per cosa? Solo per una questione di soldi?».

46 - CONTINUA ... -