Il missionario toscano e il tesoro dei manoscritti: scoperta la prima Divina Commedia in cinese

Un francescano dell’appennino pratese è l’autore di un certosino e faticoso lavoro di traduzione. Oggi la Crusca pubblica la versione integrale

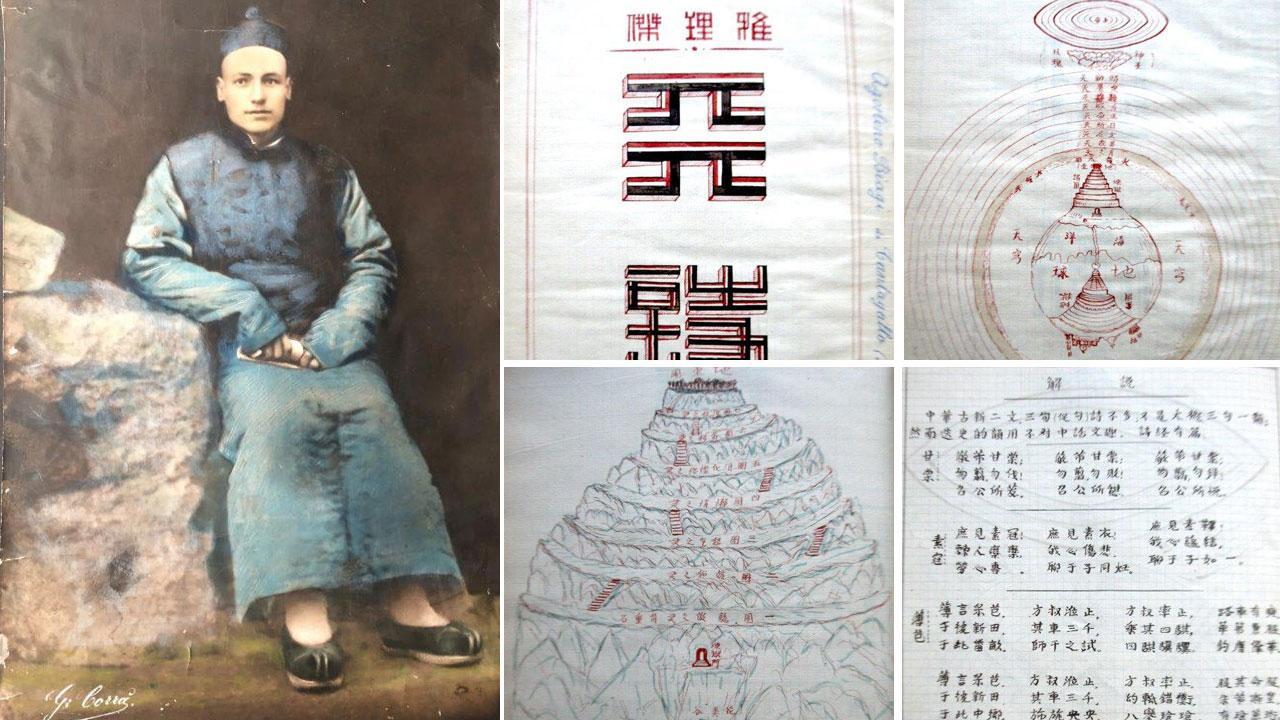

Pare di vederlo, Agostino Biagi, chino sui grandi quaderni a quadretti. Missionario, rivoluzionario, comunista, perseguitato dai fascisti, segretario della Camera del Lavoro nella periferia sperduta della Sicilia. Mille vite in una. Nelle mani, sempre una penna, veloce. Per vergare i caratteri cinesi. Modella gli endecasillabi in quadrisillabi, pentasillabi, settenari, il ritmo di un’altra cultura, e traduce (unico straniero al mondo) la Divina Commedia in cinese. In versione integrale. Non una, tre volte. Per sé, per amore di Dante, della Cina che l’ha conquistato e della Toscana che l’ha partorito. Per mezzo secolo, questi quaderni, tenuti insieme da uno spago cucito a mano, sono rimasti in un baule - degli scatoloni, in realtà - come si conviene ai tesori. E poi, all’improvviso, vengono (ri)scoperti. Per strabiliare, essere studiati, lasciare senza fiato. Ecco perché da Genova, arrivano a Firenze, all’Accademia della Crusca. In un certo senso tornano a casa. Per iniziare un nuovo viaggio, da dove tutto è cominciato. La concentricità da Divina commedia che si fa storia.

MISSIONARIO IN CINA

Agostino Biagi da Cantagallo - come si firma in blu, in calce alla sua traduzione della Divina Commedia - nasce nel 1882 a Cantagallo, in provincia di Prato. Il padre – racconta la pronipote Mara Carocci, insegnante in pensione, ex parlamentare – era molto religioso. Forse per quello e forse per sfuggire alla povertà, suo figlio Agostino a 12 anni entra nel convento francescano di Bethlehem di Galceti, a Prato «dove preparavano i giovani di tutto il mondo a diventare missionari. Qui Agostino entra in contatto con due giovani cinesi, iniziando probabilmente lo studio del cinese». Dopo un periodo anche nel convento di Giaccherino (Pistoia, nel 1902, a venti anni, quando ancora non ha preso i voti definitivi, Agostino viene mandato in Cina, nella missione di Hankou, la più grande delle tre antiche città che oggi costituiscono la metropoli di Wuhan, nella Cina centrale. È la prima metamorfosi di Biagi: «All’inizio fui missionario, ma in segreto divenni rivoluzionario, affrontando esseri spregevoli e malvagità che andavano contro lo spirito» si racconta il francescano, in una piccola biografia in cinese, manoscritta, tradotta dal professor Luca Pisano, docente all’università di Genova al quale Mara Carocci affida in visione gli scritti di Biagi, zio del padre (per via materna). È proprio Pisano che realizza il valore delle carte rinvenute da Mara Carocci nei box di famiglia: «Sapevo degli scritti di questo prozio di cui mio padre parlava sempre, ma mi sono decisa a mettere ordine nelle carte di famiglia solo dopo essere andata in pensione – racconta la docente genovese – forse con l’intento di scrivere qualche cosa che restasse in famiglia».

LA SCOPERTA DEL TESORO

Nei primi scatoloni – prosegue Mara Carocci – trova cinque quaderni con una versione in cinese dell’Inferno di Dante, due versioni del Paradiso e una del Purgatorio. Quando, in agosto, muore la madre, la docente mette ordine nei box di famiglia «e spuntano altri due faldoni di cui non ero a conoscenza». Il materiale è incredibile, ma serve qualcuno che riesca a valutarlo, a fare una prima “classificazione”. Così Mara Carocci si rivolge al professor Pisano che all’università di Genova insegna cinese. E il professore si emoziona di fronte a questa produzione vasta, incredibile, sconosciuta dell’ex frate toscano. «Siamo di fronte a un’opera straordinaria – esordisce il professor Pisano – per vari motivi. Intanto si tratta di una traduzione di un italiano in cinese della Divina commedia, quando di solito i traduttori traducono nella propria lingua madre: questo ci dà il livello di competenza dell’idioma acquisito da Biagi. Inoltre siamo di fronte non a una, ma a tre traduzioni: della Divina commedia – che in volgare è in endecasillabi – Biagi ci offre una versione in quadrisillabo, una in pentasillabo, una in settenario. È capace di rendere Dante nella metrica della più grande tradizione cinese: la più antica antologia cinese è in quadrisillabo».

lA CRUSCA E GLI STUDI

Ma la bellezza di questo lavoro – che non riporta datazioni, se non apparentemente in un unico riferimento – è «anche la capacità di unire la metrica della tradizione classica, gli stilemi (parole) classici con il lessico contemporaneo», aggiunge il professor Pisano. Secondo il quale è possibile che la traduzione sia iniziata già all’inizio del Novecento, all’epoca della missione in Cina, ma il lavoro era attivo negli anni Venti (proprio da una minuta annotazione con i cicli sessagesimali del calendario cinese): «Dallo studio approfondito che verrà effettuato grazie all’Accademia della Crusca sarà possibile risalire alla genesi di questo enorme lavoro di Biagi. Potremo ricostruire anche i legami che questo personaggi aveva, anche se alcuni elementi già li abbiamo: ai testi in cinese ha lavorato tutta la vita, visto che una parte delle opere sono scritte con grafia ormai tremolante (gli ultimi dieci anni era affetto da Parkinson). Non si è limitato a tradurre solo la Divina Commedia: ha tradotto anche opere filosofiche cinesi, sia taoiste che confuciane».

RELIGIOSO, ANTI-FASCISTA

Eppure questo personaggio e, soprattutto, il suo lavoro è rimasto per oltre mezzo secolo nell’ombra. La sua opera sarebbe anche potuta andare perduta, se non fosse stata conservata con cura dalla famiglia Carocci. Perché? La risposta più probabile è che su Agostino Biagi l’Italia fascista abbia cercato di far calare una cappa. Anche con la complicità della Chiesa cattolica, dalla quale si allontana spiritualmente già ai tempi delle missioni.

Nella ricostruzione delle sue vicessitudini aiuta sia l’autobiografia, sia la professoressa Carocci. «Quando Agostino contesta l’atteggiamento delle missioni nei confronti dei popoli “oppressi dagli stranieri” che li hanno colonizzati – dice Mara Carocci – ha uno scontro con Eugenio Pacelli, che ancora non era papa (Pio XII), ma era già Segretario di Stato». Nella prima guerra mondiale va volontario con la Croce rossa come francescano, ma già iniziano i contatti con le chiese evangeliche. Dal 1919 ci sono lettere frequenti con il presidente della Chiesa evangelica battista, dalle quali si comprendono che i contatti sono precedenti, e in quell’anno lascia la tonaca. Inizia a studiare per diventare pastore battista e come primo incarico lo mandano in provincia di Messina a San Pietro a Patti: predica nella Camera del Lavoro «e diventa segretario della Cgil locale. Viene minacciato e poi picchiato dai fascisti – racconta la pronipote – al punto che è costretto ad andarsene». Migra ad Avellino, con la moglie, preceduto da una nota della prefettura di Messina che lo bolla come “pericoloso comunista”. Pericoloso no, comunista sì. Così Agostino si definisce nell’autobiografia: “Il mio cuore è comunista e mi sono iscritto al partito comunista”. Ma non è protetto da nessuno. Anzi: è un vigilato della polizia fascista. Ovunque vada, anche solo in vacanza – Viareggio, Pisa, Lucca – le prefetture vengono pre-allertate. Grazie a questi documenti Mara Carocci riesce a ricostruire gli spostameni del prozio: «Ad Avellino – dice – Agostino subisce pure un processo per associazione sovversiva. Viene assolto, ma non otterrà mai l’autorizzazione governativa a esercitare il ministero di pastore. Dopo il Concordato (1929) fra Stato e Chiesa e a causa delle leggi fasciste di pubblica sicurezza, chi era bollato come sovversivo (e oltretutto spretato) non poteva esercitare attività pubbliche o rivolte al pubblico».

Eppure per un periodo ottiene un (piccolo) incarico a Genova all’Ismeo, l’Istituto di studi medio-orientali: può insegnare il cinese, grazie agli uffici del presidente Giuseppe Tucci. Addirittura l’Ismeo adotta le sue grammatiche cinesi. Ma questo non gli evita la povertà. Biagi muore poverissimo a Genova nel 1957, con la sua silenziosa ricchezza culturale. Si manifesta perfino nella capacità, di mantenere, nella traduzione in cinese, la rima dell’endecasillabo della Commedia di Dante. Impossibile resistere a tanta bellezza. Infatti, il presidente dell’Accademia della Crusca, Claudio Marazzini non resiste. Annuncia studi sulle traduzioni di Dante di Biagi , donate (con un po’ di nostalgia) da Mara Carocci. Poi le metterà a disposizione di chi ama l’arte. Per rimediare all’oblio. Per soffiare via la polvere.